2020 干し柿についてのメモ

10月になって庭の渋柿にオレンジ色が差してきた。早めと思ったが、たくさん生っているので順次収穫していかないと後工程が押してくるため収穫開始。今年は熟すのが早い印象。グズグズしているとヒヨドリに突っつかれてしまう。まずは30個くらいとってみて皮むき。

10日くらい干したら食べれた。いつも通り甘く、相変わらずタネは多い。

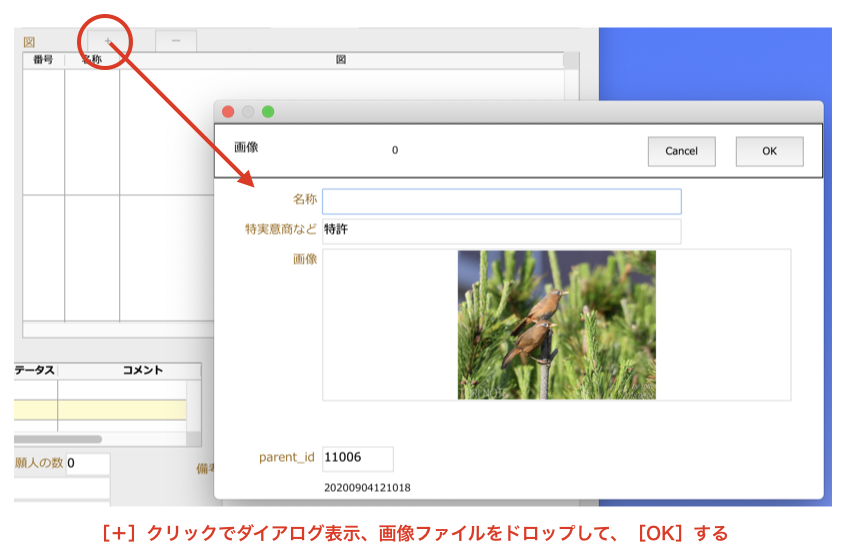

皮むき

水につけると乾きが悪くなるため洗わない。鉄の包丁は黒くなるのでセラミックを使う。スズラン紐で結んで、一本の干し竿に15個から20個引っ掛けて吊るす。

外干し

干し柿は戸外の物干しに引っ掛けておいて乾かす(外干し)。ずっと部屋干ししていると風が当たらないので乾きが悪く、室温が高いため腐りやすい。理想的には昼も夜も外干しが良い。くれぐれも雨に当てないように。濡らすと台無しになる。

台風被害、鳥獣被害

思えば一昨年は台風被害、昨年は10個くらいしか取れなくて、干している最中にヒヨドリに全部食べられてしまって...

今年は台風被害は免れた。なぜかヒヨドリの被害がない。よしよしと思っていたら干している最中にやられた。おそらくアライグマだ。干して甘くなったやつだけ10個以上食べてった。竿を引き摺り下ろして、まだ乾いていないのも被害。夜中の12時ごろから1時間くらい目を離していた、その15分くらいの間に。

夜ぼしはNG

猫のかごを出してきて、これなら取られないだろうと、夜も外干ししておいたら、再びやられた。檻の中に手を伸ばしたのだろう、干し柿に届くようだ。12個くらい食べられている。夜はヤバイ。毎晩取り込むようにした。昼間はやられない、これで大丈夫だ。

11月に全量収穫

もうオレンジ色を通り越して赤みが出てきている。これ以上木の上においておくと熟してユルユルになって、皮むきができずに干し柿にならなくなる。大量に収穫、皮むいて、吊るす。朝外に出して、夕方家の中に引き込む。

熟柿(ジュクシ)

皮むきを先送りにしていると柿は熟してくる。熟すと身がユルくなって干し柿にはできない。そのうち熟柿という状態になる。これはもう中身がユルユル。皮はブドウの皮のように薄くなって、見た目は赤みが出てきている。渋は、完全に抜けている時もあればまだ少し残っている時もあるがいずれも食べた直後は甘い。渋は後味にやってきて舌に残る。食べ終わるまでわからない。

11月12日、皮むき完了。この時点で330個。すでに食べちゃった分、クマに食べられた分、鳥にやられた分を考慮すると400個近く収穫できた事になる。10年くらい前に300個、という記録があったが、今年は記録更新。

来年も豊作でありますように。

何年か収穫が思うようにならなかったため、鉢で育てていた2本の若い木(7、8年もの)を2年ほど前に庭植えした。タネから実生で増やしたやつだ。今年1個だけ花をつけたので来年あたり実がなるかもしれない。