【容量】 ファイルサイズ、利用合計容量に制限がある。

【保存期限】 保存期限が短い。

【メールアドレス】 メールアドレスによる登録が必要なことがある。

【画面レイアウト】 画面レイアウトを自社用に変更することが難しい。

これらの問題を解決するには → ShareDoc(ドキュメント共有システム)

【容量】 ファイルサイズ、利用合計容量に制限がある。

【保存期限】 保存期限が短い。

【メールアドレス】 メールアドレスによる登録が必要なことがある。

【画面レイアウト】 画面レイアウトを自社用に変更することが難しい。

これらの問題を解決するには → ShareDoc(ドキュメント共有システム)

ファイルサーバについての考察。ずっとファイルサーバを使ってきた。手元のパソコンのデータをバックアップしたり、別のマシン・別のスタッフが再利用するためだ。一方ShareDocというインターネット上のファイルサーバがある。スタッフのリモートワークが多くなり、ファイルサーバよりShareDocを使うことが多くなってきた。ファイルサーバの長所短所を考察してみた。まず長所から。

【セキュリティ】 社外からはネットワークプロトコルを遮断することでアクセスすることができない。

【格納が簡単】 ファイルサーバのボリュームをマウントして利用する。格納先はパソコン起動時にすでにデスクトップにマウントされていたり、フォルダごと保存できるのもいい。

【ライブラリとしての機能】あらかじめ設計されて周知されたフォルダ構成、保存ルールを元に利用者がファイルを保存しているため、出来上がったファイルサーバは使いやすいライブラリになっている。過去のファイルを探す場合などに威力を発揮する。検索システムがなくても短時間で必要なファイルがまとめて手に入る。

【高速アクセス】 インターネット経由でのファイルコピーよりも高速に保存したり取り出したりできる。

【直接開く】 ファイルサーバ上のファイルを直接開くことができる。デスクトップにコピーしなくても良い。

【容量無制限】 インターネット上にディスクを確保するよりも安価に大容量ハードディスクを設置できる。一杯になったらハードディスクを増設するなど、拡張させることができる。

次はファイルサーバの短所。

【ファイルサーバの使い方】 導入時にボリューム全体の階層構造を設計、ファイルの格納場所・名前の付け方など、社内ルールを定めておくことになる。ユーザにはこのルールの理解が求められる。

【インターネットアクセス】 セキュリティー上の理由から、ファイルサーバは社内のLANからのアクセスを前提としている。社員が自宅や出先から使うのが難しい。

【社内の人とファイル共有】 別の人に知らせるには、ファイルサーバのどこに保存したかを教えたりする。保存場所のフォルダを開くと、ファイル名やタイムスタンプが新しくなっていたりするのでそれを手元にコピーして使う。

【社外の人とファイル共有】 ファイルサーバを使って取引先などとファイル共有することは基本的にできない。配布の手段を別に考える必要がある。AppleのX ServerでFTPサーバを用意して、送り先のユーザをその都度FTPに登録してファイルを落としてもらっていたこともあった。

【インターネットユーザへの配布】ファイルサーバを使ってアプリやデータをネット経由で利用者に配布することは基本的にできない。

【ファイル管理】 アップされたファイルのどれが最新なのか判断しづらい。同じファイル/フォルダがいくつもアップされても気づかない。同じファイルが別のフォルダに入っていることがわかりにくい。誰がアップしたか分かりにくい。またダウンロードされたかは分からない。

これらの問題を解決するには → ShareDoc(ドキュメント共有システム)

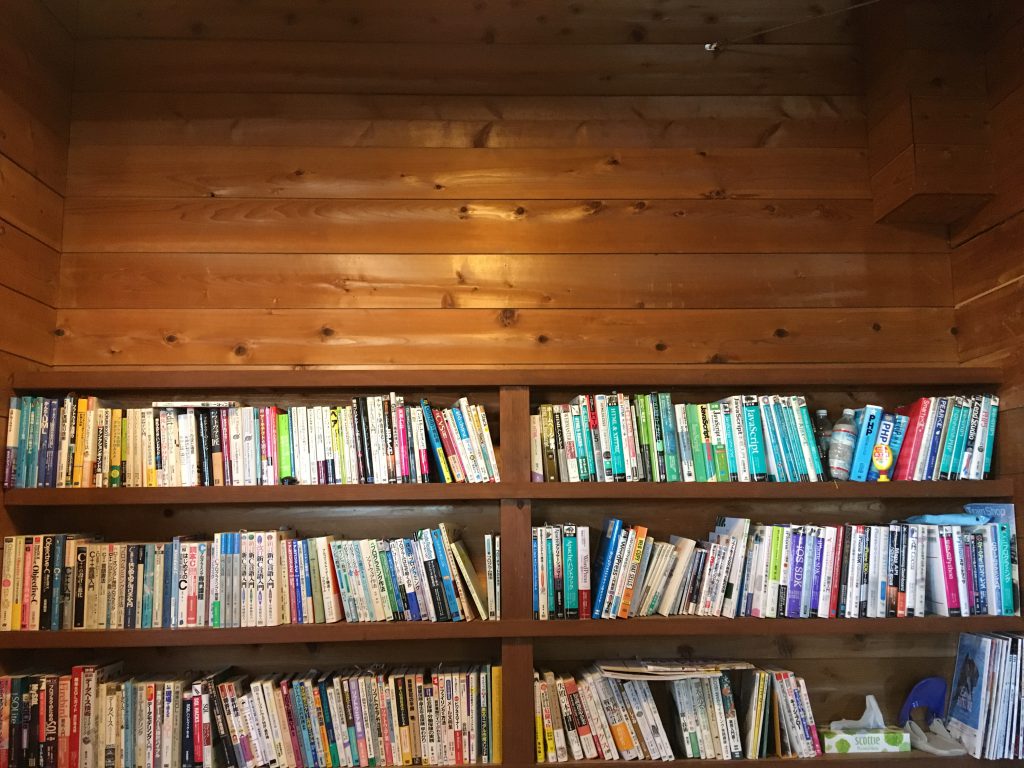

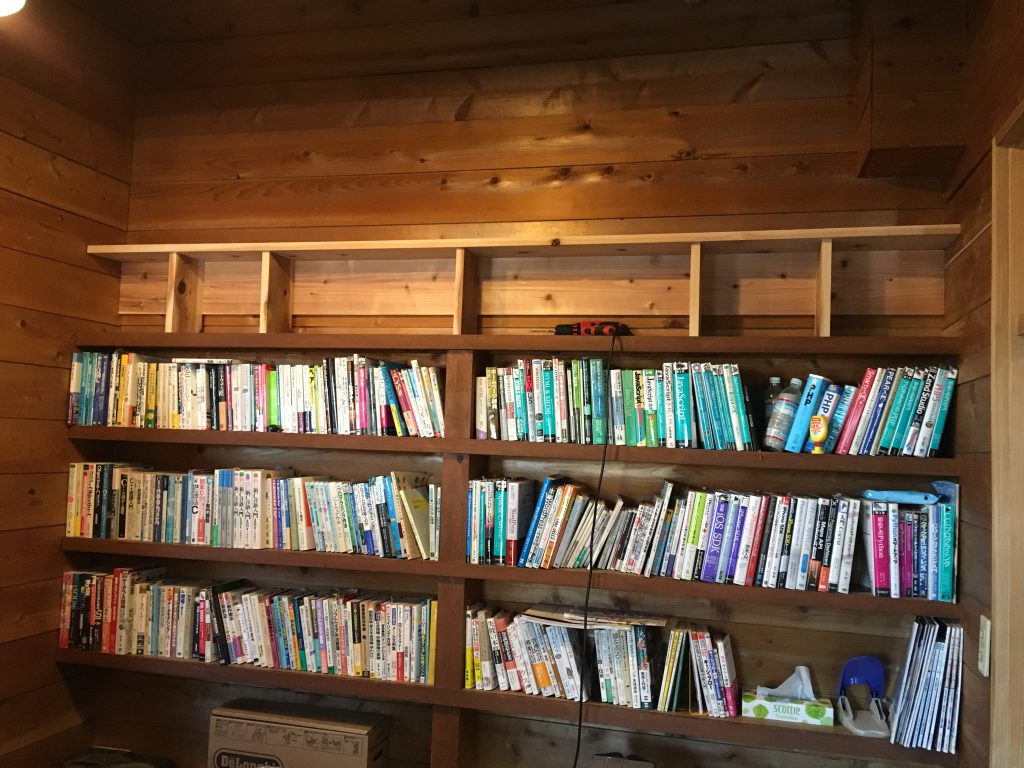

壁一面を本棚にしようと思い立った。もともと貼ってあった杉板の隙間から寒い風が吹き込んでくる。いくらか風が防げるだろうという期待もあって。

作り方をメモしておくと、あとで参考になるかもしれない。

矢沢材木店に杉板(板厚25mmx幅180mm, 幅150mm)、表面仕上げとカットを依頼。ミリ単位できれいに切ってくれる。

元は3段の本棚、上の方が空いている。

棚板に足と背板を50mmくらいの木ねじで止める。今回はスライド丸のこで切って足を作った。

収納力アップ。もっと上まで作ろうかと思ったけど、ここまでやってひとまず様子を見ることにした。上の方は机に乗らないと本を出し入れできない。

Cameron Robert | February 21, 2017 — Simbi Ajikawo, who records and performs as Little Simz, first gained widespread recognition with the release of her debut album, A Curious Tale of Trials + Persons back in 2015. Receiving praise from better-known artists like Kendrick Lamar and J. Cole, the British lyricist has been compared to the likes of Lauryn Hill for her self-reflective wordplay that shies away from the often braggadocios nature of mainstream rap music. While on her first album Simz opted to tell stories that spoke of her childhood experiences (and the insight gained from them), on her most recent release, Stillness in Wonderland, she expands this notion of self-exploration by creating a world that pays ode to the childhood classic Alice in Wonderland. Much like Alice, Simz’s newfound success has taken her on a journey that’s leading her to discover a whole new world. Only 22-years old, Simz is still early in her career. And while she’s constantly challenged by the abnormal experiences that come from success, her performance for our Tiny Desk was poised and confident. Accompanied by three members from the Brooklyn-based R&B group known as Phony Ppl, Simz performed a set of three songs off of Stillness in Wonderland, including the standout “Poison Ivy,” which chronicles the outfall of a failing relationship. As Simz continues to grow as a musician it will be exciting to see what new worlds she brings to her audience next. Stillness In Wonderland is available now: iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/sti…Amazon: https://www.amazon.com/Stillness-Wond…Set List “Poison Ivy” “No More Wonderland” “Picture Perfect” Musicians Little Simz (vocals, guitar); Matt Byas (drums); Omar Grant (bass); Aja Grant (keys) Credits Producers: Cameron Robert, Niki Walker; Audio Engineer: Josh Rogosin; Videographers: Niki Walker, Morgan Noelle Smith; Assistant Editor: Morgan Noelle Smith; Production Assistant: A Noah Harrison; Photo: Claire Harbage/NPR.